9월 03, 2025

글 김수진(프리랜스 에디터)

한 줄 한 줄 치열하게 꿰어가는 ‘여성들의 서사와 연대’는 어디까지 이어질까? 문학과 미술에서 여성의 서사와 연대가 두드러지는 요즈음, 정체성, 젠더, 인권 등을 다루며 ‘몸’을 응시하고 인간의 유한한 삶을 회상하는 여성 작가들의 전시가 ‘키아프리즈’ 기간에 잇따라 선보이고 있다. 루이즈 부르주아(Louise Bourgeois, 1911~2010)의 대규모 개인전 <루이즈 부르주아: 덧없고 영원한>(호암미술관, 2026년 1월 4일까지), 1990년대 후반부터 현재까지 이어지는 이불(b. 1964) 작가의 큰 흐름을 조망하는 <이불: 1998년 이후>(리움, 2025. 9. 4~2026. 1. 4), 그리고 삶과 죽음의 경계에 놓인 시간을 사유하는 치하루 시오타(b. 1972)의 개인전 도 진행 중이다(가나아트센터, 9월 7일까지). 국립현대미술관 서울박스에서는 ‘MMCA × LG OLED’ 프로젝트의 첫 번째 주인공 추수(b. 1992)의 전시 <아가몬 대백과: 외부 유출본>이 열리고 있는데(2026년 2월 1일까지), 우뭇가사리 위에 이끼를 길러내는 독특한 설치물 ‘아가몬’이 자라나는 생태 환경은 ‘엄마’를 시작으로 여성에 대한 거대 서사를 기대하게 한다. “신체는 들여다볼수록 작품이 된다”고 말하는 우한나(b. 1988)의 개인전 <품새 POOMSAE>(G 갤러리, 9월 27일까지)도 있다. 불완전함 속에서 중심을 찾아가는 몸의 태도를 확인할 수 있는 기회다. 치열한 삶의 흔적이 과학자처럼 날카롭게 증명된 듯한 그들의 작업은 어떤 식으로든 아름다워 보인다는 것이 아이러니다. 그녀들의 콤플렉스가 프라이드로 바뀌면서 삶도 아름다워졌을까?

“매일 뭔가 잃도록 하라, 열쇠를 잃거나 시간을 허비해도 그 낭패감을 잘 견뎌라. 잃는 기술을 숙달하긴 어렵지 않다. 그러고는 더 많이, 더 빨리 잃는 법을 익히라. 장소든, 이름이든, 여행하려 했던 곳이든 상관없다. 그런 건 아무리 잃어도 재앙이 아니다.” 엘리자베스 비숍의 ‘하나의 기술’에 나오는 시구(詩句)처럼, 매일 무언가를 버리거나 잃으면서도 시간을 ‘회상’하고 싶어지게 하는 예술 작품이 있다. 루이즈 부르주아는 이런 말을 한 적이 있다. “추억은 우리가 누구인지 알아가는 과정에 도움을 준다. 감정의 기록은 현재를 사는 데 도움을 주니까. 하지만 옛날을 그리워하는 생산성 없는 노스탤지어와는 구분하고 싶다. 나는 허무주의자가 아닌 실존주의자이기 때문이다.”

유년기의 기억과 트라우마를 출발점으로 삼은 루이즈 부르주아처럼 자신의 한평생 기억을 되살리며 작업하는 여성 작가들이 있다. 그녀들의 작품 앞에 서면 자연스레 기억을 되돌리고 싶어진다. 무척 예뻐 보이는 작품은 사실 하나하나 살펴보면 사람을 놀라게 하는 전복이 숨어 있다. 게다가 그녀들은 작품에 대한 설명이나 미래에 대한 계획 같은 것도 밝히지 않는다. 루이즈 부르주아는 한 영상에서 질문자의 대답에 “아, 모르겠어요, 모르겠어요”를 연발하며 손바닥만 비벼댔고, 이불은 자신의 작품 세계를 이야기하는 어느 강연 프로그램에서 아무도 알아들을 수 없는 소리로 퍼포먼스만 했다. 그녀들은 그저 어딘가에서 쉴 새 없이 갈등하고 만들고 있을 뿐이다. 그리고 현재라는 특정한 시간과 공간에서 과거를 회상하며 ‘응시’한다. ‘응시’에는 사유가 따르게 마련이다. ‘몸’을 응시하며 보편적인 것들의 위선과 위장을 들춰내는 작업을 일삼지만 혁신적인 미적 감각을 타고난 그녀들은 다양한 매체를 가로지르며 삶과 죽음, 미와 추, 세속과 신성, 실재와 꿈을 이야기한다. 어떤 식으로든 몸의 회복과 해방을 시도하면서 신체를 감싼 주변 환경에 주목한다.

유년기의 기억과 트라우마를 출발점으로 삼은 루이즈 부르주아처럼 자신의 한평생 기억을 되살리며 작업하는 여성 작가들이 있다. 그녀들의 작품 앞에 서면 자연스레 기억을 되돌리고 싶어진다. 무척 예뻐 보이는 작품은 사실 하나하나 살펴보면 사람을 놀라게 하는 전복이 숨어 있다. 게다가 그녀들은 작품에 대한 설명이나 미래에 대한 계획 같은 것도 밝히지 않는다. 루이즈 부르주아는 한 영상에서 질문자의 대답에 “아, 모르겠어요, 모르겠어요”를 연발하며 손바닥만 비벼댔고, 이불은 자신의 작품 세계를 이야기하는 어느 강연 프로그램에서 아무도 알아들을 수 없는 소리로 퍼포먼스만 했다. 그녀들은 그저 어딘가에서 쉴 새 없이 갈등하고 만들고 있을 뿐이다. 그리고 현재라는 특정한 시간과 공간에서 과거를 회상하며 ‘응시’한다. ‘응시’에는 사유가 따르게 마련이다. ‘몸’을 응시하며 보편적인 것들의 위선과 위장을 들춰내는 작업을 일삼지만 혁신적인 미적 감각을 타고난 그녀들은 다양한 매체를 가로지르며 삶과 죽음, 미와 추, 세속과 신성, 실재와 꿈을 이야기한다. 어떤 식으로든 몸의 회복과 해방을 시도하면서 신체를 감싼 주변 환경에 주목한다.

내 것이 아닌 열망을 떠나보내는 회상

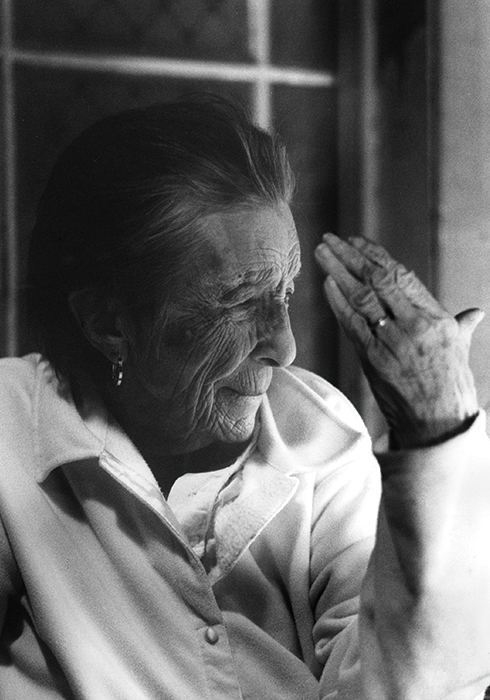

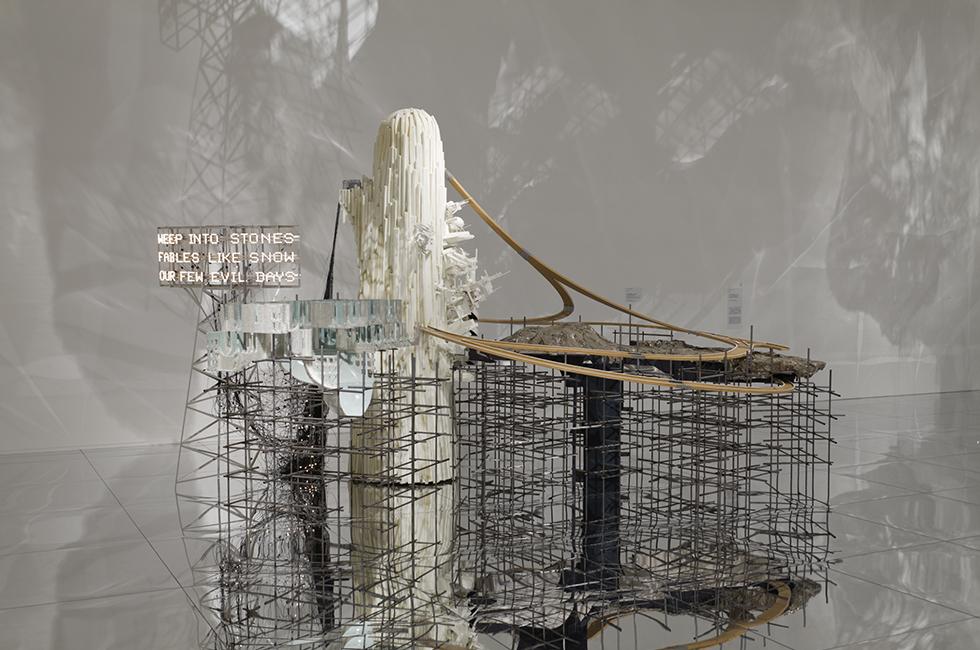

루이즈 부르주아는 한 평생 과거를 ‘응시’했다. 그녀의 내면 세계까지 보이는 전시 <루이즈 부르주아: 덧없고 영원한>은 한국에서 25년 만에 열리는 작가의 대규모 개인전. 평론가 루시 리파드는 그녀에 대해 “독립과 의존, 포용과 배척, 공격성과 연약함, 질서와 혼돈 사이에 몰두한다”고 평했다. 한 인간이, 한 여성이 맞닥뜨릴 수 있는 모든 것의 서사가 그녀의 작품에 담겨 있는 듯하다. 사랑에 대한 회상은 상실 대상에 대한 애도 작업인 것처럼 그녀의 ‘회상’은 사랑하는 것들에 대한 슬픔으로 다가온다. 루이즈 부르주아를 생각나게 하는 치하루 시오타는 자신의 ‘몸’에 좀 더 집중하는 작가다. 두 번의 암 투병으로 삶과 죽음의 경계를 직접 경험한 그녀는 생명의 근원에 대한 탐구를 시작했는데 ‘실’이라는 재료로 몸과 닮은 흔적을 찾는다. “장기들과 나라는 존재를 직접적으로 연결 짓지 못했는데, 아프고 나서 삶이란 무엇일까 의문을 가졌다. 신장 이식을 받은 친구가 있는데, 이식받은 후 갑자기 생선이 좋아진다고 하더라. ‘음식 취향까지 장기로 바뀌는구나’라는 생각을 하면서 ‘어디까지 나이고 어디까지 내가 아닐까’라는 생각을 해봤다.” 기자 간담회에서 담담하게 소박한 이야기를 전한 그녀의 대형 설치 작품 ‘Return to Earth’는 전시장 천장에서 바닥까지 검은 실이 얽혀 내려오며 삶과 무한함에 대한 작가의 긴 이야기를 압축한다. 기계와 유기체의 아름다운 사이보그를 발표하며 유명해진 이불은 신체를 감싼 주변 환경을 이야기하며 담론을 거대하게 확장하는 중이다. 공중에 아슬아슬하게 매달려 있거나 그린란드에 온 것처럼 확장되는 설치 작업을 볼 때마다 다음 행보에 대해 생각하게 하는 작가. 그녀는 언젠가 인터뷰에서 이런 이야기를 했다. “이건 아직까지는 물리적으로 불가능하다, 하는 식으로 말이 안 되는 상상을 해야 확장이 될 텐데 말입니다. 즉 상상하는 모든 걸 물리적으로 실현할 수 있었다는 얘기죠.” 그녀는 자신이 생각한 모든 것이 실현되기에 슬프다고 말했다. 이불이라는 이름으로 놀림받던 어린 시절, 가정 환경도 그랬고 여러 면에서 남과 다르다고 생각했던 그녀는 자유에 가까워지기 위해 작가로 살기로 결심했다고 한다. 완전히 부서뜨려 생기는 낙차 에너지가 있듯, 도저히 버틸 수 없을 때까지 몰고 갔다가 무너져 껍질만 남으면 ‘그 안에 들어 있는 게 뭘까’ 궁금해서 아주 위험한 지경까지 끌고 가보는 걸 즐기는 사람. 작업할 때 입는 옷이 50벌쯤 된다는 이불 작가의 이번 전시는 ‘사이보그’, ‘아나그램’, 노래방 연작 등부터 2010년대 이후 발전된 ‘취약할 의향’과 ‘퍼듀’ 연작, 가장 최근의 조각 작품을 아우른다. 우주 다큐멘터리 같은 작품 앞에서 명상을 하듯 아득한 기분에 휩싸일 것 같다.

1 미국 뉴욕 자택에 있는 루이즈 부르주아(2003). Photo by 낸다 랜프랭코 ©The Easton Foundation/Licensed by SACK, Korea

2 루이즈 부르주아의 ‘마망’(1999), 2023년 호암미술관 야외 정원 설치 모습. 이미지 제공_호암미술관 ©The Easton Foundation/Licensed by SACK, Korea 이번 호암 전시는 작가의 전 생애에 걸친 작품 세계를 소개한다.

3 우한나 작가의 ‘Tinkerbell Tooth(팅커벨투스)’(2025). 이미지 제공_G Gallery. 우한나 작가는 이번 전시에서 결핍과 상실, 붕괴를 외면하지 않는 몸의 태도를 보여준다.

4 치하루 시오타의 ‘Return to Earth’, 2025, Installation: Rope, earth. 천장에서 바닥까지 얽혀 내려오는 검은 실과 흙더미를 공간에 설치해 다시 자연으로 돌아간다는 순환의 개념을 보여주는 작품.

5 국립현대미술관(MMCA) 서울에 전시된 추수 작가의 ‘Agarmon 5’, 2025, agar, moss, piercing, 15×13×18cm, In Collaboration with Independent Garden. 추수는 생명 창조와 연결된 여성의 욕구와 순환을 주제로 디지털 생명체를 아름답게 표현한다.

6 이불 ©Lee Bul. 사진_윤형문. 이미지 제공_호암재단

7 이불, ‘몽그랑레시: 바위에 흐느끼다’(2005). ©Lee Bul 모리 미술관·작가 제공. 〈Lee Bul:From Me, Belongs to You Only〉, 전시 모습, 모리 미술관, 도쿄, 2012. 사진_와타나베 오사무

2 루이즈 부르주아의 ‘마망’(1999), 2023년 호암미술관 야외 정원 설치 모습. 이미지 제공_호암미술관 ©The Easton Foundation/Licensed by SACK, Korea 이번 호암 전시는 작가의 전 생애에 걸친 작품 세계를 소개한다.

3 우한나 작가의 ‘Tinkerbell Tooth(팅커벨투스)’(2025). 이미지 제공_G Gallery. 우한나 작가는 이번 전시에서 결핍과 상실, 붕괴를 외면하지 않는 몸의 태도를 보여준다.

4 치하루 시오타의 ‘Return to Earth’, 2025, Installation: Rope, earth. 천장에서 바닥까지 얽혀 내려오는 검은 실과 흙더미를 공간에 설치해 다시 자연으로 돌아간다는 순환의 개념을 보여주는 작품.

5 국립현대미술관(MMCA) 서울에 전시된 추수 작가의 ‘Agarmon 5’, 2025, agar, moss, piercing, 15×13×18cm, In Collaboration with Independent Garden. 추수는 생명 창조와 연결된 여성의 욕구와 순환을 주제로 디지털 생명체를 아름답게 표현한다.

6 이불 ©Lee Bul. 사진_윤형문. 이미지 제공_호암재단

7 이불, ‘몽그랑레시: 바위에 흐느끼다’(2005). ©Lee Bul 모리 미술관·작가 제공. 〈Lee Bul:From Me, Belongs to You Only〉, 전시 모습, 모리 미술관, 도쿄, 2012. 사진_와타나베 오사무

Kiaf SEOUL×Frieze Seoul 2025

01. Kiaf SEOUL×Frieze Seoul_ ‘장터’를 넘어선 문화도시의 ‘작은 판’으로서의 플랫폼 보러 가기

02. Kiaf SEOUL×Frieze Seoul_ 응시로 시작하는 여성의 연대, 콤플렉스에서 프라이드로 보러 가기

03. EXHIBITION IN FOCUS 보러 가기