4월 05, 2023

글 고성연

Hong Kong Art Week 2023

지구촌을 장악한 팬데믹의 여파로 유난히 꽁꽁 막혔던 도시들이 있다. 여러 방면에서 아시아의 허브 도시로 손꼽히는 홍콩 역시 그러했다. 특히 문화 예술을 강도 높게 ‘애정’하는 향유자들은 매년 3월이면 찾던 홍콩 아트 주간의 열기를 그리워했다. 그리하여 올봄 글로벌 방문객을 맞이하는 홍콩의 문이 다시금 활짝 열리자 ‘초현실적’이라는 반응마저 나왔다. 마치 그간의 시간이 온데간데없이 증발해버린 것처럼, 아무 일 없었다는 듯 고층 건물로 뒤덮인 도시 전체를 감싸는 휘황찬란한 불빛도, 밀도 높은 좁은 골목들 사이로 바삐 흘러가는 인파도, 행사 기간에 맞춰 가격이 치솟은 호텔의 북적거림도 여전했다. 하나 이 바지런한 도시가 그저 버텨내기만 했을 리는 없다. 더구나 시간을 금같이 여기는 ‘효율 마니아’로 가득한 홍콩 아닌가. 햇수로 4년 만에 다시 찾은 홍콩의 봄에서는 은근한 변화의 기운이 느껴졌다.

인간이 만든 최고의 창조물로 일컬어지는 ‘도시’를 거론할 때면 자주 떠올리게 되는 단어나 문구가 있다. 21세기는 도시화의 세기이자 문화의 세기라든지, 이 세기를 주도한다고 여겨지는 ‘소프트 파워’의 핵심 축으로 문화가 꼽힌다든지, 그리하여 주요 도시들이 ‘크리에이티브 허브(creative hub)’라는 타이틀을 거머쥐려고 각종 인프라와 콘텐츠에 대한 투자에 열을 올린다든지 하는 것들이다. 안타깝게도 소수의 슈퍼스타 도시만 승승장구하기 마련이라는 도시 기획 전문가 리처드 플로리다의 주장에도 귀를 기울이지 않을 수 없는 현실이고 말이다. 팬데믹 사태가 발발하기 직전에 홍콩, 상하이, 싱가포르, 타이베이 등을 두루 돌아보는 기회를 가졌던 필자의 눈에도 문화 예술 주도권을 향한 각 도시의 경쟁 의지와 실천력이 흥미롭게 보였다. 정치적, 사회적 변동으로 위기감이 존재하기는 하지만 그중 ‘홍콩’은 명실공히 아시아의 금융 허브로 독보적인 지위를 누려온 도시다. 미술계에서는 세계 최고 아트 페어 브랜드인 아트 바젤의 홍콩 진출(2013년)로 다져온 다른 면모에도 주목하지만 사실 럭셔리의 끝판왕이라는 수식어가 종종 따라붙는 현대미술 생태계는 ‘그들만의 리그’로 비춰지는 경향이 다분하고, 도시 곳곳에 산재한 에스컬레이터의 속도마저 남다른 이 분주한 도시의 거주민들로서는 당연히 ‘딴 세상’ 이야기라고 여기는 정서가 더할 수밖에 없다.

홍콩을 움직인 ‘브랜드 페어’의 힘과 생테계의 진화

그렇지만 K-팝이나 K-드라마, 일본의 애니메이션, 건축의 사례에서 볼 수 있듯 문화 예술의 힘은 강하다. 홍콩도 이를 간과하지 않았고, 꾸준히 소프트 파워를 키우는 데 매진해왔다. 정부 주도라고는 하지만 도시의 큰 변화는 집단적 열망 없이는 이뤄지기 힘든 법이다. 여기에는 우선 아트 바젤 홍콩의 브랜드 파워가 한몫 단단히 했다. 2008년 아트 바젤 홍콩의 모태가 된 홍콩 아트 페어(Hong Kong International Art Fair)가 설립되면서 미술 시장을 둘러싼 기운이 커져갈 무렵 가고시안, 화이트 큐브, 리만머핀, 페로탕 같은 ‘스타’ 갤러리의 아시아 분점이 속속 입성했고, 2013년에는 ‘아트 바젤’을 운영하는 스위스 MCH 그룹이 홍콩 아트 페어를 인수해 아트 바젤 홍콩으로 거듭나게 하면서 그야말로 판이 제대로 커졌다. 아트 페어는 때로 현대미술 장터의 수준을 넘어 문화 예술계 전체에 활력을 불어넣고 수준을 높이는 역할을 하기 때문이다. 아시아 곳곳은 물론 서구권 미술계 인사와 컬렉터가 홍콩을 찾았고, 이에 발맞춰 정부와 비영리 예술 기관, 갤러리가 모여들어 ‘아트 주간’이 열리게 됐다. 어떤 분야의 콘텐츠든 간에 입문을 유도하는 매개체는 저마다 다를 수 있는데, 필자에게는 바로 아트 바젤 홍콩이 ‘입구’였다. 그저 음식 천국이나 금융 도시로 바라봤던 홍콩의 복잡다단한 ‘진짜배기’ 매력을 아트 페어 취재를 계기로 조금씩 알게 됐고, 아직까지는 출구를 못 찾았다.

사실 아트 페어 자체만 놓고 보면 정말로 작정하고 작품을 살 게 아니라면 똑같은 행사는 몇 년 지나면 좀 식상해지기 마련이다. 그런데 도시의 경계를 확장하면 얘기가 달라진다. 아트 주간에 각종 문화 기관이나 복합 시설에서 펼치는 행사와 새로운 공간을 접하면 지겹거나 심심할 틈이 좀처럼 없다. 팬데믹 전을 기준으로 하자면 아트 특화 빌딩이라는 정체성을 내세운 H퀸스(하우저앤워스, 데이비드 즈워너 같은 유수 갤러리들이 들어가 있다), 중앙 경찰서, 빅토리아 감옥 등 16개 옛 정부 건물을 10년이라는 세월에 걸쳐 복합 문화 단지로 재탄생시킨 장기 재생 프로젝트의 결과물인 타이퀀(Tai Kwun) 센터 등이 좋은 예다. 공간의 매력은 세월이 흘러도 콘텐츠의 변화무쌍함을 담아낼 수 있는 빈 그릇 같은 흡수력에 있다. 올봄에 홍콩을 찾았을 때도 H퀸즈 건물 앞에는 갤러리 오프닝 행사나 파티에 가려는 사람들이 늘어선 긴 줄이 눈에 띄었고, 타이퀀에도 갤러리 오라오라의 신진 작가 전시, 명품 코즈메틱 브랜드 라프레리의 야외 전시, 장안의 화제인 LGBTQ 전시(Spectrosynthesis III) 등이 활기차게 진행되고 있었다. 4년 만에 가장 큰 규모로 치러지며 본격적으로 해외 손님을 맞아들인 아트 바젤 홍콩 자체도 8만6천 명의 방문객을 기록하며 성황리에 마무리했지만 복합 빌딩(퍼시픽 플레이스, 타이쿠 플레이스, K11 Musea 등)이나 공원 등 도시 곳곳에서 열린 각종 부대 행사도 발품을 유도했음은 물론이다.

사실 아트 페어 자체만 놓고 보면 정말로 작정하고 작품을 살 게 아니라면 똑같은 행사는 몇 년 지나면 좀 식상해지기 마련이다. 그런데 도시의 경계를 확장하면 얘기가 달라진다. 아트 주간에 각종 문화 기관이나 복합 시설에서 펼치는 행사와 새로운 공간을 접하면 지겹거나 심심할 틈이 좀처럼 없다. 팬데믹 전을 기준으로 하자면 아트 특화 빌딩이라는 정체성을 내세운 H퀸스(하우저앤워스, 데이비드 즈워너 같은 유수 갤러리들이 들어가 있다), 중앙 경찰서, 빅토리아 감옥 등 16개 옛 정부 건물을 10년이라는 세월에 걸쳐 복합 문화 단지로 재탄생시킨 장기 재생 프로젝트의 결과물인 타이퀀(Tai Kwun) 센터 등이 좋은 예다. 공간의 매력은 세월이 흘러도 콘텐츠의 변화무쌍함을 담아낼 수 있는 빈 그릇 같은 흡수력에 있다. 올봄에 홍콩을 찾았을 때도 H퀸즈 건물 앞에는 갤러리 오프닝 행사나 파티에 가려는 사람들이 늘어선 긴 줄이 눈에 띄었고, 타이퀀에도 갤러리 오라오라의 신진 작가 전시, 명품 코즈메틱 브랜드 라프레리의 야외 전시, 장안의 화제인 LGBTQ 전시(Spectrosynthesis III) 등이 활기차게 진행되고 있었다. 4년 만에 가장 큰 규모로 치러지며 본격적으로 해외 손님을 맞아들인 아트 바젤 홍콩 자체도 8만6천 명의 방문객을 기록하며 성황리에 마무리했지만 복합 빌딩(퍼시픽 플레이스, 타이쿠 플레이스, K11 Musea 등)이나 공원 등 도시 곳곳에서 열린 각종 부대 행사도 발품을 유도했음은 물론이다.

드디어 기지개 켠 M+의 존재감과 로컬 문화

그래도 올봄의 주인공은 따로 있다. 홍콩 최대 규모의 비주얼 아트 센터인 M+가 기나긴 공사 끝에 2021년 늦가을 드디어 자태를 드러냈는데, 바다를 건너온 방문객들 입장에선 이번이 이 근사한 랜드마크와 첫 대면하는 기회여서다. 구룡반도 서쪽 매립지 위에 세운 시주룽 문화 지구(WKCD)에 들어서 마치 도시 전체에 인사를 건네는 듯한 M+의 존재감을 당할 상대는 당분간 없는 듯 보인다. 전시 공간 규모만 17,000m2(약 5천1백 평)에 이르는 M+는 테이트 모던을 비롯해 베이징 올림픽 주경기장 등을 설계한 세계적인 스위스 건축 스튜디오 HdM의 작품으로도 이미 유명세를 떨쳤지만 일단 개관하고 난 뒤에는 동서양이 만나는 허브 역할을 내세우는 글로벌 전시 콘텐츠로 발길을 이끌고 있다(현재는 일본의 스타 작가 구사마 야요이 전시가 한창 열리고 있으며, 이번 호에 인터뷰로 소개된 울리 지그(Uli Sigg)의 소장품 전시도 볼 수 있다). 특히 외국인 방문자가 거의 없던 시기에 오픈했기에 홍콩 시민들의 열성적인 지지를 받았다는 데 의미가 있다. 홍콩 인구가 729만 명(2022년 기준) 정도로 추산되는데, 15개월에 걸쳐 무려 3백만 명 가까운 방문객이 M+를 다녀갔다니 수치가 시사하는 바가 남다르다. 또 시주룽 문화 지구 안에 같이 들어선 홍콩고궁문화박물관도 뒤이어 문을 열었는데, 역시 ‘예매 전쟁’을 방불케 할 정도로 인기가 많다. 현지에서 만난 한 홍콩 지인은 “다른 도시도 마찬가지겠지만 여유 없이 살던 홍콩 사람들이 팬데믹 기간에 우리가 가진 건 뭘까 궁금해하고, 들여다보고, 찾아다니는 계기가 된 것 같다”고 평했다. 위대한 건축가이자 저술가이기도 했던 알도 로시는 도시민 삶의 변화가 반영되지 않는 도시의 변화는 존재하지 않는다고 했는데, 자본주의와 식민주의의 혼혈아로서 여전히 중국에도 영국에도 속하지 않은 특수한 정체성을 띠고 있는 이 메트로폴리스의 변화는 내부로부터 진행 중인지도 모르겠다. 아주 당연하게도, 다면적인 허브 도시로서 그들만의 도시 스토리를 계속 만들어가고 싶어 하기 때문일 터다.

1 M+, Hong Kong Photo_Virgile Simon Bertrand © Virgile Simon Bertrand Courtesy of Herzog & de Meuron

2 M+ 포커스 갤러리(Focus Gallery)에 설치된 비플(Beeple)의 작품 ‘HUMAN ONE’을 감상하고 있는 관람객.

3 지난해 5월 홍콩 센트럴 지구에 들어선 명소 타이퀀 센터 내에 있는 현대미술관 JC 컨템퍼러리. 스위스의 저명한 건축가 듀오가 이끄는 헤어초크 앤드 드 뫼론(HdM) 건축 설계 사무소의 작품이다. Tai Kwun, Centre for Heritage & Arts, Hong Kong Photo: Iwan Baan © Herzog & de Meuron. All rights reserved

4 타이퀀에서 진행 중인 LGBTQ 전시 풍경.

5 홍콩 뮤지엄 오브 아트(HKMoA)가 수년간에 걸친 재단장을 마치고 2019년 대중에 다시 공개되었는데, 평일인데도 북적이는 광경을 곧잘 볼 수 있다.

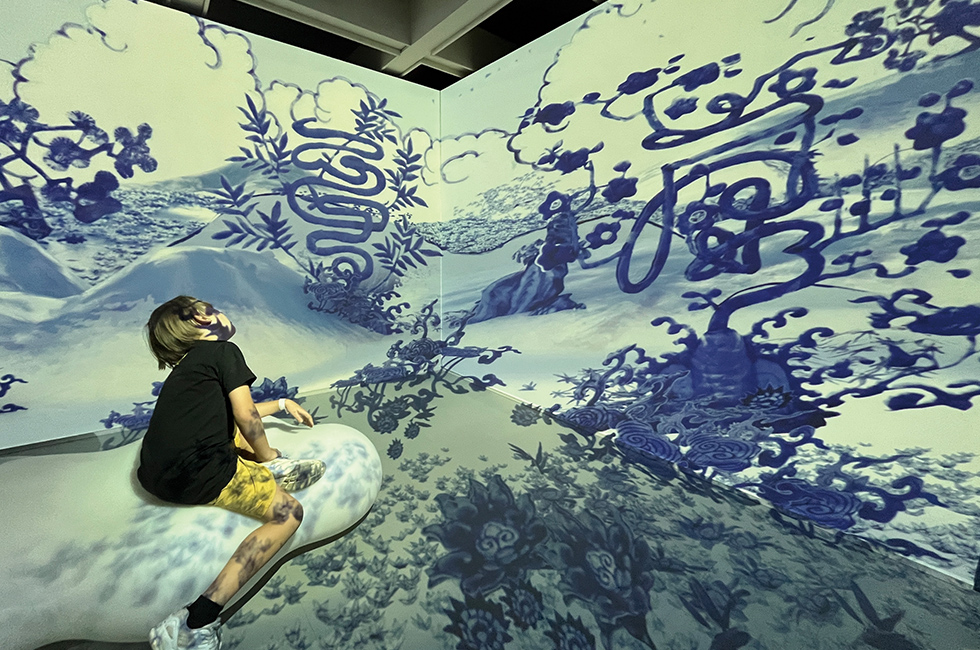

6 미디어 아트가 설치된 HKMoA 전시장.

7 지난 3월 22일 홍콩 컨벤션·전시 센터(HKCEC)에서 4년여 만에 물리적 장소에서 ‘라이브’로 전개된 아트 바젤 홍콩 컨버세이션 프로그램. 홍콩의 관점에서 본 아시아 미술 시장에 관한 열띤 토론이 펼쳐졌다.

8 아트 바젤 홍콩의 디스커버리즈 부문에 전현선 작가의 ‘Truly Madly Deeply’ 시리즈를 선보인 갤러리2의 부스.

9 대형 설치 작품으로 대중적인 인기를 끄는 아트 바젤 홍콩의 ‘인카운터스(Encounters)’ 부문의 첫 야외 설치 프로젝트(벤 브라운 파인 아트).

10, 11 홍콩 스와이어 그룹(Swire Properties)이 지원하는 <어번 록스(Urban Rocks)> 전시가 타이쿠 플레이스(복합 비즈니스 빌딩)의 아티스트리(ArtisTree)에서 열렸다. 프랑스 조각가로 홍콩에서 활동하는 폴로 부리외(Polo Bourieau) 개인전으로 이탈리아 원석을 첨단과 고전을 넘나드는 방식으로 만들어낸 작품들이 눈에 띈다. Photo credit_Pak Chung

12 문화 예술과 상업이 어우러지는 복합 공간 K11 Musea. 홍콩 아트 위크 기간에 맞춰 글로벌 미술계에서 영향력 큰 인사인 제프리 다이치가 큐레이터로 참여한 스트리트 아트 전시 가 막을 올렸다.

13 K11 Musea의 전시에 선보인 장-미셸 바스키아(Jean-Michel Basquiat)의 ‘Valentine’(1984). 연인과 자신이 함께한 모습을 그린 회화 작품이다. Acrylic on canvas, 72 x 56 inches. © Lisa Kato. Courtesy of Paige Powell. Paige Powell is the sole owner of the painting ‘Valentine’ by artist Jean-Michel Basquiat.

14 공예 작가들을 지원하는 홍콩의 비영리 전시 공간이자 워크숍 크래프트 온 필(Craft on Peel)의 내부 모습. ‘마작’ 장소를 은유하는 사인(작품)이 보인다.

15 격동기를 겪으면서도 양파 껍질처럼 계속 드러나는 홍콩의 매력은 여전히 살아 있다. 사진은 홍콩의 서민 정서를 담뿍 느낄 수 있는 삼수이포(Sham Shui Po)의 ‘Ap Liu 벼룩시장’ 풍경.

※ 2, 4~8, 12, 14 photo by SY Ko

2 M+ 포커스 갤러리(Focus Gallery)에 설치된 비플(Beeple)의 작품 ‘HUMAN ONE’을 감상하고 있는 관람객.

3 지난해 5월 홍콩 센트럴 지구에 들어선 명소 타이퀀 센터 내에 있는 현대미술관 JC 컨템퍼러리. 스위스의 저명한 건축가 듀오가 이끄는 헤어초크 앤드 드 뫼론(HdM) 건축 설계 사무소의 작품이다. Tai Kwun, Centre for Heritage & Arts, Hong Kong Photo: Iwan Baan © Herzog & de Meuron. All rights reserved

4 타이퀀에서 진행 중인 LGBTQ 전시 풍경.

5 홍콩 뮤지엄 오브 아트(HKMoA)가 수년간에 걸친 재단장을 마치고 2019년 대중에 다시 공개되었는데, 평일인데도 북적이는 광경을 곧잘 볼 수 있다.

6 미디어 아트가 설치된 HKMoA 전시장.

7 지난 3월 22일 홍콩 컨벤션·전시 센터(HKCEC)에서 4년여 만에 물리적 장소에서 ‘라이브’로 전개된 아트 바젤 홍콩 컨버세이션 프로그램. 홍콩의 관점에서 본 아시아 미술 시장에 관한 열띤 토론이 펼쳐졌다.

8 아트 바젤 홍콩의 디스커버리즈 부문에 전현선 작가의 ‘Truly Madly Deeply’ 시리즈를 선보인 갤러리2의 부스.

9 대형 설치 작품으로 대중적인 인기를 끄는 아트 바젤 홍콩의 ‘인카운터스(Encounters)’ 부문의 첫 야외 설치 프로젝트(벤 브라운 파인 아트).

10, 11 홍콩 스와이어 그룹(Swire Properties)이 지원하는 <어번 록스(Urban Rocks)> 전시가 타이쿠 플레이스(복합 비즈니스 빌딩)의 아티스트리(ArtisTree)에서 열렸다. 프랑스 조각가로 홍콩에서 활동하는 폴로 부리외(Polo Bourieau) 개인전으로 이탈리아 원석을 첨단과 고전을 넘나드는 방식으로 만들어낸 작품들이 눈에 띈다. Photo credit_Pak Chung

12 문화 예술과 상업이 어우러지는 복합 공간 K11 Musea. 홍콩 아트 위크 기간에 맞춰 글로벌 미술계에서 영향력 큰 인사인 제프리 다이치가 큐레이터로 참여한 스트리트 아트 전시 가 막을 올렸다.

13 K11 Musea의 전시에 선보인 장-미셸 바스키아(Jean-Michel Basquiat)의 ‘Valentine’(1984). 연인과 자신이 함께한 모습을 그린 회화 작품이다. Acrylic on canvas, 72 x 56 inches. © Lisa Kato. Courtesy of Paige Powell. Paige Powell is the sole owner of the painting ‘Valentine’ by artist Jean-Michel Basquiat.

14 공예 작가들을 지원하는 홍콩의 비영리 전시 공간이자 워크숍 크래프트 온 필(Craft on Peel)의 내부 모습. ‘마작’ 장소를 은유하는 사인(작품)이 보인다.

15 격동기를 겪으면서도 양파 껍질처럼 계속 드러나는 홍콩의 매력은 여전히 살아 있다. 사진은 홍콩의 서민 정서를 담뿍 느낄 수 있는 삼수이포(Sham Shui Po)의 ‘Ap Liu 벼룩시장’ 풍경.

※ 2, 4~8, 12, 14 photo by SY Ko

관련 글

01. Hong Kong Art Week 2023_문화 예술이 홍콩에 가져다줄 수 있는 것들 보러 가기

02. Interview with_울리 지그(Uli Sigg ‘역사’를 수집한 현대미술 컬렉터의 반세기 여정 보러 가기

03. 홍콩의 새 랜드마크 M+_수직의 도시에서 추구하는 수평의 미학 보러 가기