미술관에 간 스니커즈

지금 지구상에서 가장 ‘핫’한 문화 상품을 꼽으라고 한다면, MZ 세대 중에는 아마도 스니커즈를 떠올리는 이들이 많을 것이다. 한정판 스니커즈가 떴다 하면, 매장 앞에 길게 줄을 서는 풍경이 이제는 흔하다. 쏠쏠한 차익을 기대하는 리셀러든 ‘소확행’을 위해 몸소 착용하려는 ‘실착러’든 미술품 모으듯 하는 수집가든, 이들은 자신이 좋아하는 옷과 스니커즈로 단장한 채 ‘득템’하기 위해 기꺼이 줄을 서는데, 게임을 하며 기다리기도 하는 놀이 문화의 면모도 보여준다. 스니커즈는 이렇듯 강한 흡인력을 뽐내면서 글로벌 시장 규모가 연간 90조원을 넘나드는 ‘황금알’ 산업이 됐고, 남녀노소를 아우르는 동시대의 문화적 상징으로 자리매김했다. 급기야 미술관의 전시 공간까지 당당하게 차지한 스니커즈를 둘러싼 식지 않는 열기에 대해 스니커즈 애호가인 이우성 작가가 얘기한다.

재작년 여름, 이름이 꽤 알려진 미술관의 큐레이터는 이렇게 말했다. “운동화 전시를 하고 싶은데, 어떻게 풀어야 할지 명확하게 잡히지가 않네.” 미술관 관계자가 운동화, 즉 스니커즈를 작품으로 인식했다는 점이 놀라웠다. 흥분해서 그 전시를 해야 하는 이유를 이것저것 늘어놓았다. 친구들이 희귀한 스니커즈를 갖고 있으니 전시를 한다면 도와주겠다는 말도 보태면서. 그러나 전시는 열리지 않았다. ‘스니커즈가 미술관에 들어가긴 어려운 건가….’ 못내 아쉬운 마음이 들었다. 그리고 1년쯤 지나 작년 여름, 미술품 경매 회사 크리스티가 농구 스타 마이클 조던의 스니커즈를 전시하고 경매를 진행하는 <오리지널 에어(Original Air)> 행사를 열었다. 그 전에도 크리스티의 경매에 스니커즈가 나온 적은 있었지만 ‘스니커즈 단독’은 처음이었는데, 반응이 무척이나 뜨거웠다. 전시 기간 중 1백26개국에서 9만 명이 웹사이트에 접속했고, 입찰자 중 72%가 크리스티 경매에 처음 참가한 이들이었다고 하니 관계자들이 쾌재를 부르고도 남았다. 전시와 경매는 스트리트 웨어 분야의 프리미어 마켓 브랜드 스타디움 굿즈와의 협업으로 열렸다. 당시 스타디엄 굿즈의 공동 창업자이자 공동 최고 경영자 존 맥페터스(John McPheters)는 “스니커즈가 문화적 산물이며 수집품 시장에서도 다른 명품과 어깨를 나란히 할 자격이 있다는 것을 입증합니다”라고 말했다. 지나치게 겸손한 발언이다. 스니커즈는 진작 그 단계를 넘었고, 지금 전 세계 문화의 최첨단이니까.

스니커즈가 하위문화의 상징이던 시절이 있었다. 예컨대 스케이트보드를 타는 사람들은 당연히 운동화를 신었다. 길거리 농구 선수도 당연히 운동화를 신었다. ‘하위문화’라는 말 자체가 어떤 흐름에 대한 포괄적 개념이어서 명확하게 선을 긋기 어렵지만, 스니커즈를 개성 있게 착용하는 것이 어느 순간 독특한 정체성을 지닌 멋쟁이들의 행위로 인식되기 시작한 것은 분명하다. 또 약간만 관점을 달리하면 스니커즈가 하위문화를 대중문화의 중심으로 이끌었다고도 볼 수 있다. 스니커즈를 통해 스케이트보드와 길거리 농구, 힙합을 더 주목하게 되었으니까. 스니커즈엔 구두에서 느낄 수 없는 자유가 있다. 정치도, 문화도 자유를 최고의 가치로 추앙하는 시대이고, 그 흐름을 우리는 스니커즈를 신고 맞이했다.

스니커즈는 더 이상 단순한 운동화가 아니다. 지드래곤이 스니커즈를 디자인한다. 유명 래퍼 카녜이 웨스트가 스니커즈를 디자인한다. 동시대 가장 재능 넘치는 디자이너이자 컬처 큐레이터로 꼽히는 버질 아블로는 자신의 브랜드 오프화이트를 통해 다양한 형태의 스니커즈를 시장에 내놓는다. 그뿐 아니라 오프화이트는 다른 여러 브랜드와 협업해 스니커즈를 디자인한다. ‘유서 깊은 패션 하우스’로 불리는 명품 브랜드, 예를 들어 디올도 나이키와 협업해 스니커즈를 선보인다. 요즘 스니커즈를 가만 보고 있으면 이런 생각이 든다. ‘이거, 형태만 다를 뿐 그리거나 붙일 수 있다는 점에서 캔버스랑 비슷하네.’ 그렇다. 실제로 스니커즈는 결국 ‘걸어 다니는 캔버스’이기도 하다. 반스는 스니커즈를 캔버스로 활용하는 대표적인 브랜드다. 이 말은 반만 맞다. 반스는 디자인이 간결한 스니커즈를 내놓았고 전 세계 유명 브랜드, 아티스트가 이를 캔버스 삼아 그림을 그려왔다. 창의적인 패션 브랜드 슈프림 역시 빼놓을 수 없는 브랜드다. 종종 이 브랜드의 본업이 ‘협업’ 아닐까 의심스럽기까지 한데, 그만큼 슈프림의 정서를 탐내는 브랜드가 많다는 의미이기도 하다. 반스, 나이키, 구찌 등이 슈프림과 손잡고 스니커즈를 선보였는데, 대표적 사례라고 하기도 애매하다. 워낙 많은 브랜드와 협업했기 때문이다. 문제는 많은데도 구하기 어렵다는 사실이다. 다 어디로 간 걸까? 사실 신으려고 사는 사람 못지않게 모으려고, (투자를 목적으로 하는 경우도 많지만) 그저 집에 모셔두고 보기 위해 사는 사람도 많다. 그들에게는 엄연한 ‘작품’이니까.

눈썰미 있는 큐레이터라면, 저 작품들이 있을 곳은 미술관이라고 생각했을 것이다. 작년도 아니고 재작년 그 큐레이터가 그랬던 것처럼. 지금 스니커즈만큼 화려하고 변화무쌍하며, 소유욕을 불러일으키는 물건이 있을까? 앞서 언급한 <오리지널 에어> 경매에서 ‘에어 조던 1 하이 산산조각 난 백보드(Air Jordan 1 High Shattered Backboard)’는 7억3천만원에 낙찰되어 세간에 화제를 불러모았다. 사실 이 건은 나중에 이례적으로 취소되긴 했지만 마이클 조던이 1992년 ‘드림 팀’의 일원으로 올림픽 금메달을 거머쥐었을 때 신은 ‘에어 조던 7 올림픽’이 1억원이 훌쩍 넘는 가격대(11만2천5백달러)에 낙찰되는 등 당시의 경매 실적은 여전히 양호했다. 그리고 지난 4월 말, 카녜이 웨스트가 나이키와 협업해 제작하고 2008년 그래미상 시상식에서 신었던 ‘나이키 에어 이지 1’은 또 다른 경매업체 소더비를 통해 1백80만달러(한화 약 20억원)에 낙찰되며 새 기록을 달성했다. 소더비와 크리스티가 앞다퉈 스니커즈 경매에 공을 들이는 상황이라 기록은 언젠가 또 바뀌겠지만. 경매에 나오는 품목은 전설적인 스타들의 열정과 땀, 역사적 사건까지 반영된 상징물이라는 점을 감안해야겠지만, 점점 치솟는 낙찰가를 보자면 스니커즈의 동시대적 위상을 드러내는 측면도 분명 있다.

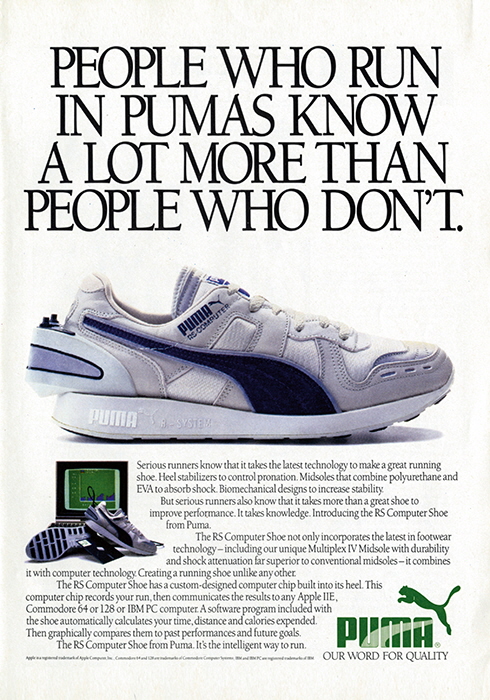

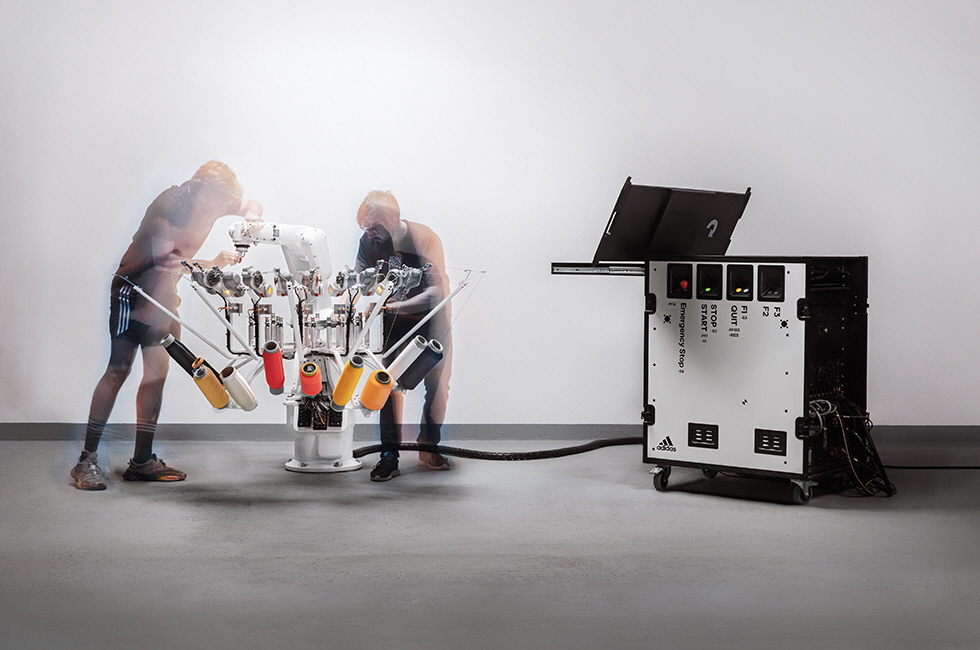

유수 브랜드들은 이미 오래전부터 자신들의 특별한 스니커즈를 매장 중앙에 부스를 마련해 전시해두곤 했으며, 팬들은 그걸 보며 사진을 찍어 SNS에 올렸다. 이렇듯 스니커즈 역사에 기념비적인 순간이 많고, 그것들 자체가 우리 일상을 바꾸어놓은 중요한 장면이기도 하다. 남녀노소 가리지 않는 지구인들의 문화적 상징이며 산업 규모가 어마어마한 매혹적인 상품이기도 한 ‘스니커즈’를 둘러싼 현상은 이제 드디어 전시장에서도 진지하게 다뤄지고 있다. 런던 디자인 뮤지엄에서 지난 5월 18일부터 열리고 있는 전(오는 10월 24일까지). 저마다의 의미를 지닌 2백여 켤레의 스니커즈를 내세운 전시장에는 스니커즈 역사의 중요한 순간들이 조목조목 펼쳐져 있다. 수십 년을 이어온 히트 상품은 물론 본격적인 스니커즈 시장을 열었다고 평가받는 컨버스 올스타 척 테일러 시리즈, 끈을 제거해 스니커즈를 신고 벗는 방식의 패러다임을 바꾼 푸마 디스크, 미드솔에 카본을 삽입해 날아가는 듯한 탄성을 부여한 나이키 알파 넥스트 퍼센트 등을 통해 기술의 진화를 돌아보고, 농구 황제이자 스니커즈의 신이기도 한 마이클 조던의 다양한 농구화, 래퍼 카녜이 웨스트가 직접 디자인한 아이다스의 스니커즈 등을 통해 스니커즈가 ‘걸어온’ 협업의 역사를 되짚는다. 슈프림, 오프화이트의 다채로운 협업 스니커즈도 볼 수 있다. 미래도 전망한다. 발의 열 패턴을 사용해 최적의 핏(fit)을 찾도록 설계된 리복의 인스타 펌프 퓨리 시리즈(이 제품은 이 기술을 적용하기 전에도 마니아들의 엄청난 사랑을 받았다!), 스니커즈 혀에 LCD 컴퓨터를 삽입해 러너의 달리기 패턴을 추척하는 아이다스의 ‘마이크로 페이서’ 기능도 볼 수 있다. 아디다스는 미래의 스니커즈에 열정적이다. 이른바 ‘3D 뜨개질’ 방식으로 순식간에 갑피를 짜내는 기술도 아디다스 고유의 것이다. 패널과 패널을 잇는 과정에서 불필요하게 낭비되는 원단을 줄일 뿐 아니라 접착제도 사용하지 않으니 분명 이로운 기술이다. 식물에서 추출한 원료만으로 만든 스니커즈, 고기능 재활용 소재를 사용해 만든 스니커즈도 전시한다.

스니커즈 애호가로서 가슴이 뛸 수밖에 없는, 부럽기 그지 없는 전시 풍경이다. 그래서 2년 전쯤 스니커즈 전시 기획에 대해 얘기를 나눴던 큐레이터에게 메시지를 보냈다. 런던 디자인 뮤지엄에서 스니커즈 전시하는 거 아냐고. “당연히 알지. 아, 그걸 우리가 했어야 하는데….” 그러면 왜 그때 진행을 하지 않았냐고 묻자 맥없는 답이 돌아왔다. “허락을 못 받아냈다”고.

새 스니커즈가 출시되면 어떤 제품은 서둘러야 구매할 수 있고, 어떤 제품은 응모해서 당첨돼야 살 권리를 얻는다. MZ 세대는 젊음을 만끽하기 위해, 4050 세대는 여전히 젊다는 것을 증명하기 위해 스니커즈를 산다. 누군가에겐 자존감을 지켜주는 보물이며, 누군가에겐 돈을 버는 이유이며, 누군가에겐 화려한 취미다. 이렇다 보니 ‘슈테크’, ‘스니커테크’라는 말도 생겼다. 웃돈을 더해 되파는 건 원래 있던 행위지만, 어느 순간 흔할 정도로 리세일 시장이 커졌다는 점은 주목할 만하다. 한정판 스니커즈를 몇 시간 혹은 며칠씩 줄 서서 사거나, 추첨에 응모해 당첨받으면, 많게는 수백만원의 차익을 거둔다. 이렇다 보니 중·고등학생도 용돈을 벌기 위해 스니커즈를 사고판다(대신 줄 서주는 알바도 있을 정도다).

현상에 대한 가치 판단은 뒤로하고 “굳이 그렇게까지 해서라도 스니커즈를 가져야겠어?”라고 말할 법도 하다. 그렇지만 솔직히 어떤 스니커즈는 마치 신데렐라의 유리 구두처럼(비유가 좀 예스럽지만), 그것을 가진 사람을 멋진 주인공으로 만들어주기도 한다. 고가의 명품 백이 누군가에게 그런 물건인 것처럼. 그러나 백이 동시대 문화를 대표한다고 말하는 사람은 없다. 스니커즈는 지금 이 순간 화려하게 날고 있다. 마이클 조던이 에어 조던 스니커즈를 신고 공중을 떠다닌 이후, 스니커즈는 계속 날고 있다.

[ART + CULTURE 2021 Summer SPECIAL]